こんにちは!伊豆在住ライターの小林ノリコです。

私が拠点としている熱海は、古くから別荘地として財界人や文豪・著名人に愛され続けてきました。国文学者で歌人の佐佐木信綱の旧宅「凌寒荘」、ドイツ人建築家ブルーノ・タウトが日本で手がけた建築「旧日向別邸」など、戦前の別荘建築が未だに残っています。今回の記事は、そんなクラシカルな建築に触れて、別荘がある生活や、今とは少し違う生活をイメージしてみるのも楽しいのでは、というささやかなご提案です。

文豪に愛された別荘「起雲閣」

NHKの朝ドラ『花子とアン』のロケでも使われました。

「熱海の三大別荘」で有名な「起雲閣」。大正8年に別荘として建てられ、昭和22年に旅館として営業していた時代は、太宰治や谷崎潤一郎など多くの文豪たちが宿泊しました。現在では見学が可能で、音楽サロンなどの貸出施設棟ではさまざまな催しや展覧会などに使われています。

ここは音楽サロン。この時は音楽とコンテンポラリーダンスのライブでした。

旅館として営業していた起雲閣が廃業したのは、1999(平成11)年。翌年に熱海市の所有となりましたが、平成の時代まで、この歴史ある建築物で寝泊まりができたというのは驚きです。

熱海にはたくさんの歴史的な別荘建築がありますが、今回、なかなか見ることができない別荘「陽明館」を見る機会に恵まれました。内部が一般公開されるのはこの一日限り。今後は所有者となる団体関係者だけが出入りでき、一般への貸出しや見学は行われないのだそうです。

実際に内部を隅から隅まで見学させていただき、写真を撮らせていただくことができましたので、その模様をお届けします。

次世代の交流の場として生まれ変わった別荘「陽明館」

昭和14年に建設された「陽明館」は、初島・伊豆大島を望む、熱海の景勝地に建っています。急な坂道を上るので、たどり着くまでが大変。当然のごとく、自家用車で向かいました。

坂を超えたら次は石段。足腰が鍛えられます。

「陽明館」は典型的な別荘建築の建物で、もともと製紙系財閥の別荘だったそうです。その後、複数の所有者の手に渡りましたが、現在まで解体されることも改築されることもなく、ほぼ当時のままの形で残ってきました。

そんな「陽明館」ですが、下の道路で拡幅工事が行われることをきっかけに、大規模な修繕と耐震改修工事が行われることに。話によると、ギリギリまで壊される計画が持ち上がっていたそうです。

じつは、この別荘の改修工事を担当した建築設計事務所の専務さんの祖父が、この「陽明館」の持ち主だったことがあったそうです。別荘の話を聞いたことはあったといいますが、それがここだという事を知らずに相談を受けたそうで、ご本人もビックリしたと語っていました。

奇跡のような出来事が重なった改修工事は、次世代の交流の場としての機能を加味した改修がなされていました。

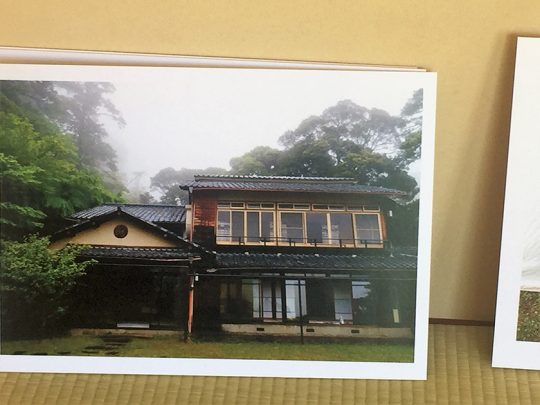

庭から見た陽明館全景。左の部屋が小上がりのある洋間。

庭に面した洋間の奥には、畳敷きの小上がりがあります。現代の住宅のリビングにも、こだわって琉球畳を敷いたコーナーや小上がりを作ることがありますよね。その先駆けという感じでしょうか。発想がとても先進的で100年近く経った今でも、少しも古びていません。

縁側は今回のリノベーションで取り付けたもの。以前は縁側がなく、根府川石(ねぶかわいし)でできたテラスがあるだけでした。縁側に座って、他のお客様といっしょに語らいながら、お菓子やお茶をいただきました。

じつに解放感抜群。夏は風が抜けてとても涼しいのではないでしょうか。

建物の文化的価値を次世代へ「つかい継ぐ」ことを目的としている今回の改修は、この解放感を損なわないよう、見えないところに新しく壁を増やし、少なくとも今後100年は持つような耐震補強が施されています。

以前の陽明館。改修直前までは2階の窓がアルミサッシだったのですが、木材でできた窓枠に取り換えました。昔の写真を見たり、昔の痕跡を探したりして復元を行ったそうです。

改修の際には、すべての木材に「洗い(古材の洗浄)」をかけました。気の遠くなるような作業で、ていねいに施された建物は、まるで新築のような風合いですが、古い痕跡は必ず残し、100年後に再び修理されるとき、リノベーション時の状態がわかるようにしてあります。

起雲閣の和館「麒麟」にも見られる、「入側造(いりかわづくり)」(座敷の周りを同じ高さの畳廊下で囲む構造)の廊下。

お手洗いなど水廻りは利便性を考えて最新式にリフォームされており、現代の暮らしにあった改修も行われています。また、お風呂は別棟にあったそうですが、道路の拡幅工事が行われるために一部減築しました。減築したときに出た瓦は、お城の建築でも使われる「捨て瓦*」としてきちんと活用しています。

*捨て瓦…雪や氷柱が屋根に当たって瓦が傷つくのを防ぐための瓦。陽明館には、雨といの代わりとして取り付けられています。

タイルや窓は昔を倣って復元されています。

今後、お茶の会やお稽古などの文化的活動に使うそうで、釜を火にかける「炉」が1階に2か所。本格的な水屋もきちんと設えてあります。私もこんな素敵な場所でお抹茶を点ててみたい…。茶道をたしなむ方なら憧れてしまうロケーションですよね。

縁高欄のある楼閣風の2階からは遠くに伊豆大島や初島を望む。昔は低い建物が多かったので、眺望はもっと良かったことでしょう。

しばらく見学させていただいて、日本のすばらしい別荘建築と、工夫を凝らしたリノベーション技術の粋を実際に見ることができ、とても勉強になりました。

冒頭に挙げた凌寒荘など、この他にも熱海には文人・文化人が暮らしたクラシカルな建築が残り、公開されています。

最初にご紹介した「起雲閣」は、歴代の持ち主が改築や増築を施し、およそ100年も使い継がれている建物。また熱海には、谷崎潤一郎が住んでいたという邸宅に、現在も住んでいる方がいらっしゃるそうです。歴史ある建築物を大切に使い継ぐことで、日本の伝統や技術も後世の日本人へ伝えていく。熱海は、そんな文化を大切にする土地柄なのだと感じました。

みなさんも、熱海へお越しになって、自宅や別荘のリノベーションの参考に見学可能な戦前の建築をご覧になってみてはいかがでしょうか? 和洋折衷の美しい意匠のほか、欄間や建具、本格的な日本間など、いまお住まいの現代の住宅に取り入れたくなるすばらしい設えがたくさんありますよ。

> 過去の記事はこちらから